AIO・LLMO・GEOとは?SEOとの違いと対策方法やパートナー会社選びを解説

2025年6月5日

東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!

SEOがまるっと解るWebマガジン

更新日:2025年 12月 17日

AIO(AI最適化)とは|SEOとの違いと対策法を解説

AIO(AI最適化)とは|SEOとの違いと対策法を解説

【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者

栗原 勇一

「検索で上位を取れば売上が伸びる」――そんなこれまでの常識が変わりつつあります。生成AIが直接回答を提示する時代となり、ユーザーは検索結果のリンクを開かず、AIの要約だけで満足するケースが急増しています。

こうした新しい検索環境で注目されているのが、「AIO(Artificial Intelligence Optimization)」――AIに選ばれるための情報最適化です。

本記事では、AIOの基本的な考え方から実践ステップ、SEOとの違いや導入によるメリットまでをわかりやすく解説します。AI検索時代に備えたい方は、ぜひ参考にしてください。

目次

いま、AIO(Artificial Intelligence Optimization)が注目を集めている背景には、検索体験そのものの急激な変化があります。Googleの「AI Overviews」やBingの「Copilot」、ChatGPTの検索モードなど、生成AIを活用した検索機能が主流になりつつあり、質問に対して瞬時に要約と引用情報を提示するスタイルが定着し始めています。

米国の最新調査によると、検索の40%はクリックせずに完了し、42%のユーザーが買い物相談をAIに任せているという結果もあり、従来の「クリックしてもらう前提のSEO」は届きにくくなっています。もはや、検索結果に“表示される”ことよりも、AI回答に“引用される”ことの方が重要になってきているのです。

こうした流れの中で求められるのが「AIに伝わる設計」すなわちAIOです。単なる検索順位の最適化ではなく、大規模言語モデル(LLM)に理解されやすい構造と意味づけ、信頼性の高い出典の提示といった新しい視点が不可欠になります。今この分野にいち早く取り組むことで、競合がまだ少ない“ブルーオーシャン”を狙えるチャンスが広がっているのです。

AIO(Artificial Intelligence Optimization)は、「AIがあなたの情報を正しく理解し、回答文に引用できる状態へ最適化する」ことを指します。従来のSEOは検索エンジンのクローラーが読み取りやすいHTML構造や被リンク評価を重視していました。しかしAIOの評価主体は検索ボックスの裏側にいる大規模言語モデル(LLM)です。LLMは単語ではなく「意味ベクトル」で文章を把握し、事実性と権威性を同時に検証してから回答を生成します。そのため、キーワード比率やメタ要素だけ整えてもAIに選ばれにくい点が決定的な違いです。実務ではFAQ形式で結論を冒頭に置く、スキーマで「Who・What・When・ソース」をマークアップする、といった“機械にやさしい”文脈設計が必須になります。

2023年末、GoogleがSGE(Search Generative Experience)〈後のAI Overviews〉をクローズド公開し、翌2024年にはOpenAIが試験的に「SearchGPT」を披露しました。これを境に“クリックして読む”検索行動が“AIに聞いて済ませる”行動へ急速に置き換わり、企業サイトの流入が減少するケースが顕在化します。さらに2024年の調査では、デスクトップ検索の約26%が「ゼロクリック」で完結していると報告され、マーケターの危機感が一気に高まりました。

同時期に海外ではLLMO(Large Language Model Optimization)、国内ではGEO(Generative Engine Optimization)といった概念も登場し、「AI回答欄を奪い合う最適化レース」が始まったのです。AIOはこれらの総称として使われることも多く、今後はSEO・LLMO・GEOを横断したハイブリッド戦略が主流になると考えられます。

| 観点 | 従来SEO | AIO(LLMO/GEO) |

| 評価主体 | クローラー+アルゴリズム | LLM+生成エンジン |

| 主な可視化面 | SERP順位 | AI回答欄の引用枠 |

| 信頼指標 | 被リンク・E-E-A-T | ファクト整合性・出典メタ情報 |

| 最適化対象 | HTML構造・内部リンク | 埋め込みベクトル・構造化データ |

| リスク | 順位変動・アルゴ更新 | 誤引用・幻覚(ハルシネーション) |

要するに、「クリックしてもらう前提」のSEOと、「回答文に採用される前提」のAIOではゴールが異なります。SEOの延長線だと被リンクやキーワードばかりに目が行き、AIが重視する“文脈一貫性”や“情報ソースの透明性”が後回しになりがちです。結果として、AI回答欄では競合に引用枠を奪われ「順位は高いのに流入は伸びない」という事態が発生します。だからこそ、両者を車の両輪として扱い、評価軸ごとに戦術を切り分ける必要があります。

「検索で見つかる」ではなく「AIが紹介してくれる」この転換が企業活動に与える影響は想像以上に大きいです。まずブランド露出が増える点。AI Overviewsの回答枠は視認性が高く、クリック率よりも閲覧率が優先されるため、引用されるだけで権威付け効果が見込めます。実際、2024年の調査では米国検索の約58%がクリックなしで完結しており、リンク表示すらされないケースも増えました。

次に顧客接点の前倒し。AIは検索意図を深掘りしながら関連質問を自動提案します。これにより比較検討フェーズが一度に進み、従来より早い段階で自社サービス名が候補に入るチャンスが生まれます。eMarketerは「AIを組み込んだ検索を使いたい米国消費者が41%に達し、小売では特に顕著」と報告しています。

さらに検索コストの低減も無視できません。FAQやハウツー記事をAI視点で再構成すると、重複ページを統合できるため運用負荷が下がります。早期導入組のスタートアップでは、AIO経由の“指名なし流入”が月間リードの15~20%を占める事例も出ています。

最後に競合が少ないブルーオーシャンである点。Bain & Companyは「ゼロクリック化でオーガニック流入が15~25%減少したが、AIO対応企業は落ち込み幅を半分に抑えた」と指摘しています。

今動けば“AI回答欄の席取りゲーム”で有利なポジションを確保できるわけです。

AIOは小手先のタグ追加ではなく、構造・内容・証拠・ライセンスを一気通貫で磨くことがカギです。

たとえば製品ページにProductスキーマを実装し、価格・在庫・発売日を構造化すると、AI Overviewsは「最新価格」ラベル付きで引用することがあります。FAQPageスキーマでは<mainEntity>内にQ&Aを列挙し、「よくある質問」として生成回答のソースに選択されやすくなります。HowToスキーマを併用すれば、手順を箇条書きで説明する際に“手順カード”付きでAI表示が狙えます。

まずは「自社ページがAI回答にどの程度引用されているか」を把握します。AI OverviewsやBing Copilot、Perplexity.aiでブランド名・主要キーワードを検索し、引用元一覧を確認。引用がゼロ、または競合サイトばかりなら改善余地は大きいと判断できます。考えるより先に現状を可視化することが肝心です。

診断結果を踏まえ、FAQ・ハウツー・比較表など「AIが回答に使いたい情報」を優先して整理します。重複記事を一つに統合し、Q&A形式で結論→根拠→補足の順に並べるとAIの要約精度が向上。内部リンクは「上位→詳細」へ階層化し、文脈の流れを保持しましょう。

次に外部との接点を拡張します。プレスリリースや研究データをPDF/CSVで公開し、サイトマップにも追加。オープンAPIを持つ場合はエンドポイントをドキュメント化しておくと、生成AIが直接データを引きやすくなります。合わせて業界メディアから**サイテーション(出典付き言及)**を獲得すると信頼スコアが底上げされます。

AI回答欄は週単位で変動します。引用状況をモニタリングし、落ちたページは「事実の新鮮度」「構造化の漏れ」「リンク切れ」をチェック→修正。このPDCAを回すことで、自社コンテンツが“回答データベースの一部”として定着します。

技術面

コンテンツ面

11. 結論を冒頭に記載

12. 一次情報を引用

13. 誤字脱字ゼロ

14. 重複表現を統合

15. 質問→回答→根拠の順

16. 見出しは質問形に統一

17. 関連語(LLMO,GEO等)を自然挿入

18. 画像に代替テキスト

19. 引用文は<blockquote>

20. 投稿者の略歴を明記

権威性面

21. 公開日・更新日を表示

22. 参考文献リストを記載

23. 外部リンクは一次ソースへ

24. 法人番号や免責事項を記載

25. 有資格者が監修

26. メール・SNS連絡先を明示

27. 同一データを複数媒体で一致

28. PDF/APIで裏付けデータ提供

29. CC BYなど再利用可ライセンス表記

30. プレスリリースで追加情報発信

生成AIまわりは日進月歩ですが、AIOに役立つサービスは大きく「検索ボックス解析」「埋め込み可視化」「構造化自動化」の3カテゴリーに分かれます。代表例をまとめると次のとおりです。

| カテゴリー | ツール例 | 得意なこと | 弱点・注意点 |

| 検索ボックス解析 | Perplexity.ai AI Overviews | AI回答欄に表示された引用元一覧や質問クラスターを取得しやすい | 英語UIが多く、日本語結果は変動しやすい |

| 埋め込み可視化 | OpenAI Embeddings InspectorGraphext | ページごとの「意味ベクトル距離」をグラフで表示し、重複・抜け漏れを発見 | 有料プランでないと一括分析できない |

| 構造化自動化 | Yoast SEO Premium(AI補助)AIOSEO Pro | FAQPageやHowToスキーマをクリック操作だけで追加、エラーチェック付き | プラグイン依存のためカスタムCMSでは利用不可 |

Perplexity.aiはChatGPTと同じGPT-4系モデルを使い、回答根拠リンクを横に並べてくれるので「どの競合が選ばれているか」を一目で把握できます。AIOSEO Pro(aioseo.com)はWordPress向けで、構造化タグを自動挿入しつつAIがタイトル改善案を提案。開発者いらずで実装できるため、社内リソースが限られる中小企業でも導入しやすい点が魅力です。

「自社課題とフィットするか」を見極め、必要最小限からスタートしましょう。

AIOの成果は従来のPVや順位だけでは把握できません。代表的な新KPIは以下のとおりです。

| 指標 | 説明 | 収集方法 |

| 引用回数 | AI回答欄に自社URLが表示された延べ回数 | Perplexity.aiの履歴CSV AI Overviews |

| 平均掲載位置 | AI回答中の何段落目で引用されたか | SerpAPI等でJSON抽出 |

| 生成経由セッション | AIチャット→サイト遷移数 | UTMパラメータで専用キャンペーン設定 |

| ブランド指名増 | “社名+評判”など指名検索の増減 | Google Search Consoleのクエリ比較 |

KPIは「認知→興味→行動」の順に階層化し、ダッシュボード(Data Studio/Looker)で毎週モニタリング。引用が減ったページは更新日・スキーマ漏れ・事実の古さを確認し、即リライトするリズムを習慣化しましょう。

5年後に勝ち残るサイトは「常に一次情報を更新」「機械可読性を確保」「再利用を歓迎する姿勢」を兼ね備えていると言えるでしょう。

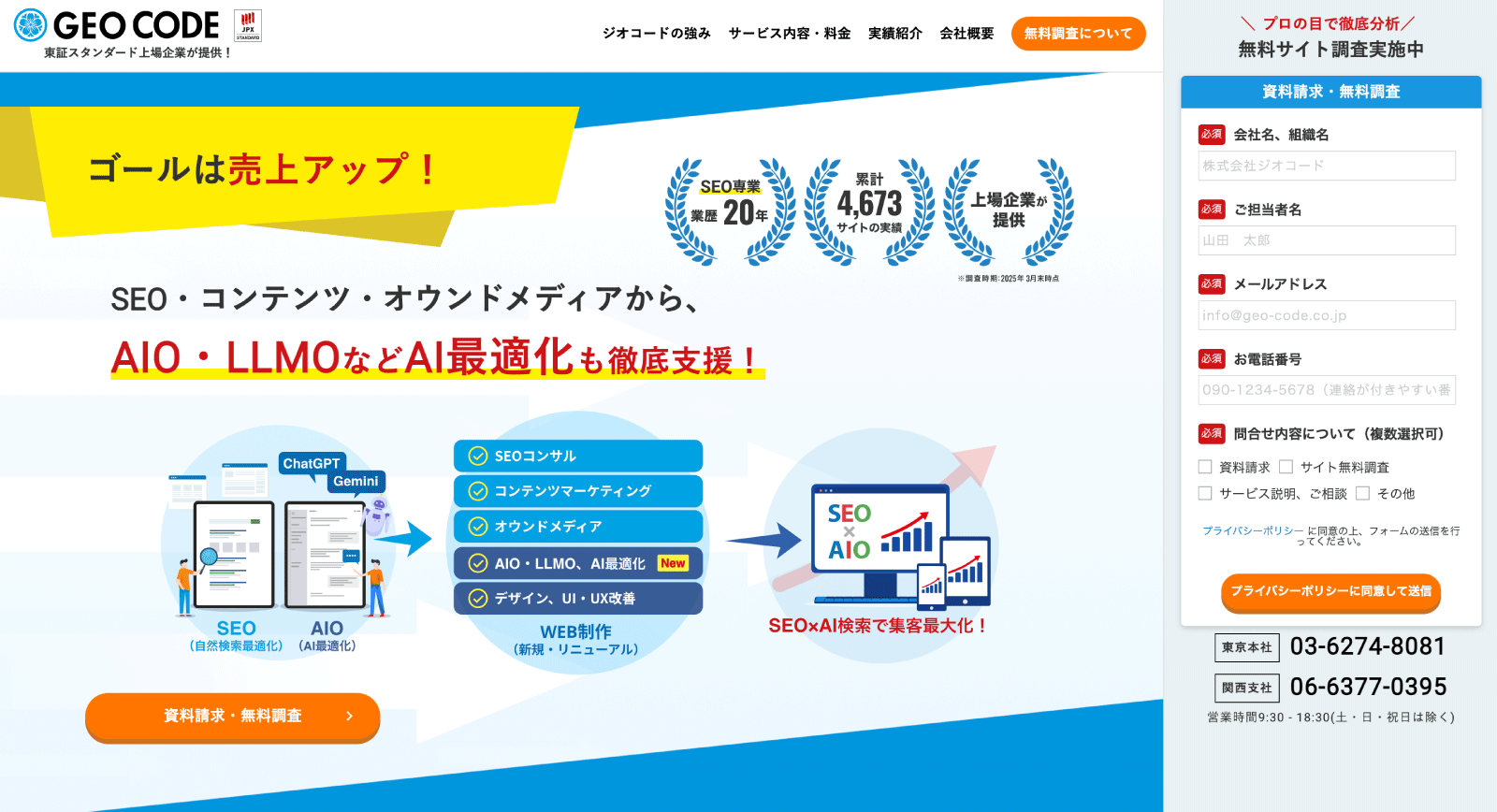

1.上場×AI最適化(AIO)の安心感

SEO20年以上・累計4,673サイト以上の実績。さらに、AI検索やAI overview対応のAIO/LLMOまで自社で一貫対応できる国内でも数少ない上場企業です。長期的な支援も安心して任せられます。

2.AIO・LLMOの実績多数

AI検索への対応は、まだ多くの企業が模索段階にあります。そんな中ジオコードは、すでに複数の業界でAIO・LLMO施策を手がけ、実際にAI回答欄での掲載や引用を獲得した事例があります。

▼生成AIツールで質問をした際の表示実績例

※他にも多数ございますので、詳細はお問い合わせください。

3. 戦略設計が具体的でブレない

「どんな質問に、どのページで答えるか」を明確に設計。E-E-A-T(専門性・権威性・信頼性)や構造化データを組み合わせ、AIに拾われやすいコンテンツを作ります。

4. AI露出を指標化できる仕組み

他社が「順位」「アクセス数」で止まる中、ジオコードはAI overviewでの掲載率や引用URL数をKPIとしてモニタリング。成果の見える化と改善サイクルの仕組み化は、先駆的で他にはない強みです。

4. 実装力が違う

検索エンジンとAIの両方に“伝わる”サイト設計を徹底。

AIが要約しやすい見出しや本文設計

内部リンクや表・図解の最適化

など細部まで仕組み化しています。

5. 安心のサポート体制

専任コンサルが伴走し、AI露出やブランド言及の拡大まで徹底支援。医療・金融など規制が厳しい分野でも、安全に公開できる体制を整えます。

まとめ

「実績」「上場企業の信頼性」「AI露出を成果指標化」「具体的な改善プロセス」。

この4点が揃っているのはジオコードだけ。AIO/LLMO対策を安心して任せたいなら、最有力の選択肢です。

| 会社名 | 株式会社ジオコード |

| URL | https://www.geo-code.co.jp/seo/ |

| 設立 | 2005年2月 |

| 上場区分 | 東証スタンダード(証券コード 7357) |

| 所在地 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー10F |

| 事業内容 | ■ Webマーケティング事業 ● AI最適化・SEO・Web開発 ・SEO・コンテンツコンサルティング ・AIO・LLMOを活用したAI最適化支援 ・Webサイト制作・Webシステム開発 ・Webセキュリティの設計・運用支援 ● インターネット広告 ・Google、Yahoo!、Instagram等主要媒体の運用 ・リスティング、DSP、SNS、動画、アフィリエイト広告の運用 ・LP制作、バナー・動画など各種クリエイティブ制作 ■ クラウドセールステック事業 ・営業支援・顧客管理ツール「ネクストSFA/CRM」の開発・提供 ・勤怠管理・経費精算ツール「ネクストICカード」の開発・提供 ・AI・DX・RPAを活用した業務改善コンサルティング・開発支援 |

まずは小さくテストし、成果が見えたら横展開これがAIO成功への近道です。検索体験がAI主導へ変わる今、手を動かした分だけ未来の“可視性資産”が積み上がります。ぜひ今日から着手してください。

AIOは「タグを入れる」だけの作業ではなく、

構造・文脈・一次情報・権威性・継続改善をすべて一気通貫で整える必要があります。

社内だけでやろうとすると、気づいたら“AIに拾われない理由”の底なし沼にハマる企業も少なくありません。

そこで頼れるのが 株式会社ジオコード です。

AI最適化の世界は、早く動いた企業がそのまま“回答欄の定位置”を押さえていくフェーズに入っています。

「まずは無料診断レポートで、うちのサイトはAIにどう見えているのか?」

ここから始めるだけで、未来の集客構造は大きく変わります。

AIO/LLMO対応を本気で進めるなら、

ジオコードは最有力のパートナーです。