AIO・LLMO・GEOとは?SEOとの違いと対策方法やパートナー会社選びを解説

2025年6月5日

東証スタンダード上場企業のジオコードが運営!

SEOがまるっと解るWebマガジン

更新日:2025年 07月 23日

AI Overviewsとは?仕組み・使い方・SEOへの影響まで解説

AI Overviewsとは?仕組み・使い方・SEOへの影響まで解説

【監修】株式会社ジオコード SEO事業 責任者

栗原 勇一

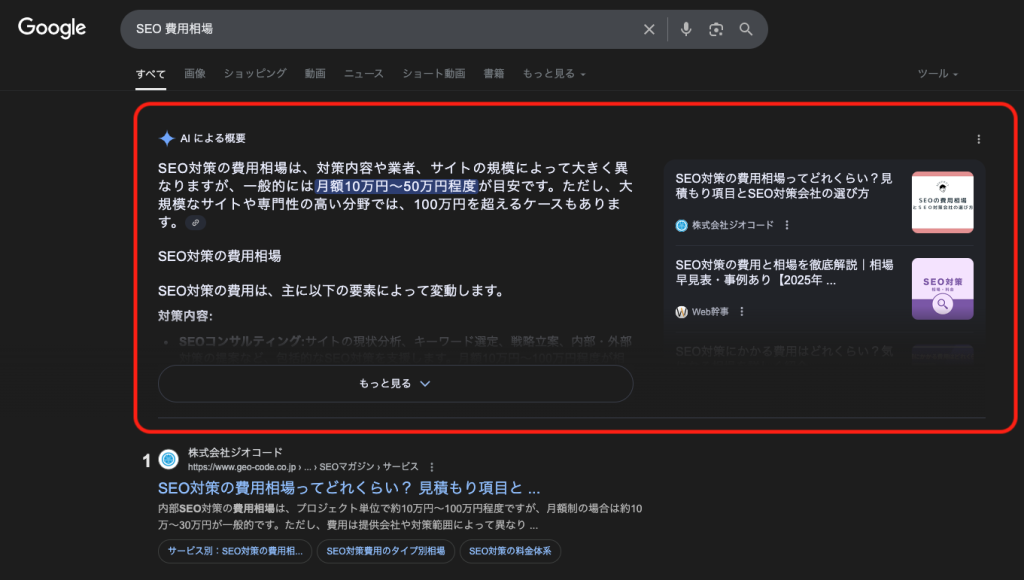

Google検索で最近よく目にする「AIによる概要」表示。

これは、Googleが導入を進めるAI Overviewsという新しい機能です。

ユーザーの検索体験を向上させる一方で、Web担当者にとっては流入減少やコンテンツの掲載有無など、多くの課題や疑問が生まれています。

本記事では、AI Overviewsの基本から、表示の仕組み、SEOやWeb集客への影響、掲載されるための対策まで、最新情報を交えてわかりやすく解説します。

★ この記事でわかること ★

目次

AI Overviews(エーアイ・オーバービュー)は、Google検索に搭載されている新しい要約表示機能です。

従来の検索結果とは異なり、ユーザーの検索意図に合わせて生成AIが複数の情報源から要約を生成し、検索結果の上部にまとめて表示するのが特徴です。

たとえば「カフェインを控えるメリット」というような調べ物をした場合、関連する複数のページをAIが読み解き、重要なポイントを抽出して、箇条書きや文章で簡潔に提示してくれます。これにより、検索結果に表示されるWebページをクリックしなくても答えにたどり着ける体験が可能になります。

もともとは「SGE(Search Generative Experience)」という名称で展開されていましたが、2024年5月に正式に「AI Overviews」へと変更されました。これは、ユーザーにとって機能の内容がより直感的に伝わるようにするためのリブランディングの一環とされています。

AI Overviewsは、GoogleのGeminiという生成AIモデルをベースに動いています。

このAIは、検索クエリを受け取ると、インデックスされたWebページやFAQ、動画コンテンツなどの情報を横断的に参照し、「この質問に対して、もっとも役立つ要約は何か?」を判断して出力を生成します。

この過程は、大きく分けて以下のような流れです。

この一連の処理は数秒以内に行われ、ユーザーにとって“迷わず答えにたどり着ける検索体験”が提供されます。なお、要約に使われるページは明示される場合と、明示されない場合があるため、Webページの信頼性や構造によってAIに取り上げられるかどうかが変わってきます。

AI Overviewsは、SGE(Search Generative Experience)の後継機能ですが、実態としてはSGEが進化し、より一般ユーザー向けに正式化されたバージョンといえます。

SGEは、検索結果に生成AIを組み込む実験的な取り組みとして始まりました。当初はGoogle Labsのテスト機能として提供され、一部の国・一部のユーザーのみがアクセス可能でした。

これに対してAI Overviewsは、以下のような変化を経て提供されています。

このように、Googleは「誰もが使える検索アシスタント」としてAI Overviewsを位置づけており、今後も検索体験の中核的な役割を果たしていくと考えられます。

AI Overviewsは、2025年現在、日本国内でも正式に提供されているGoogle検索の標準機能です。

導入当初はアメリカ中心の展開でしたが、現在は日本を含む100カ国以上で利用可能となり、多くの検索クエリに対して要約が表示されるようになっています。

このセクションでは、日本での最新の提供状況や、表示される条件、ユーザーが確認すべきポイントを整理してご紹介します。

Googleは2024年5月に米国でAI Overviewsを正式にリリースした後、2024年8月には日本を含む6カ国で本格展開を開始。

さらに2024年10月には、100カ国以上に提供エリアを拡大し、AI Overviewsは世界中の検索体験において中核的な機能となっています。

2025年7月現在、日本でもこの機能は一般ユーザーに広く開放されており、モバイル・PCともに「AIによる概要」が表示される機会が大幅に増加しています。

特別な操作や設定変更は必要なく、通常のGoogle検索をするだけで、AIによる要約が自然と表示されるようになっています。

日本でも安定してAI Overviewsが表示されるようになっていますが、以下のような条件によって表示の有無は変動します。

AI Overviewsが表示されている場合、検索結果の最上部に「AIによる概要」や「概要」といった見出し付きの回答ボックスが現れます。

この中には、生成AIが構成した自然文による要約テキストと、それに関連する出典リンク(1〜3件)が添えられるのが一般的です。

かつてのSGE(Search Generative Experience)は、Google Labsに参加し、設定をONにする必要がある試験的な機能として提供されていました。

一方で、現在のAI OverviewsはGoogle検索に統合された標準機能として展開されており、特別な設定や登録を行わなくても、誰でも自動的に利用できるようになっています。

なお、回答の簡易化モードや視覚補助表示といった一部の追加機能については、現在もGoogle Labs経由で提供されており、Search Labsの参加者を対象とした試験運用が行われています。

これらの機能は今後、段階的に拡張・公開されていく可能性もあります。

もしAI Overviewsが表示されない場合は、以下のポイントを確認してみましょう。

また、AI Overviewsはまだ「表示すべきでない場面ではあえて非表示にする」制御も入っているため、アルゴリズムの判断により表示されないケースもあります。

| 項目 | 2025年7月時点の状況 |

|---|---|

| 日本での提供 | 完全展開済み(標準搭載) |

| 表示タイミング | クエリ・デバイスに応じて安定表示 |

| ON/OFF設定 | 不要(自動適用) |

| 見分け方 | 「AIによる概要」ラベル付きのボックスで表示 |

AI Overviewsは、今や日本でもあたりまえに使われる検索体験の一部となっています。

記事では引き続き、機能の進化やSEO・マーケティングへの影響も踏まえて、活用方法を深掘りしていきます。

AI Overviewsは、単なる「検索の答えを表示する機能」ではなく、ユーザーの時間や手間を減らし、より直感的な意思決定を支援するための仕組みとして進化しています。

ここでは、日常やビジネスシーンでどのように活用できるのか、そして従来の検索との違いも交えて見ていきましょう。

AI Overviewsは、以下のような「複数の情報を比較・要約したい」場面で表示されやすい傾向があります。

ただし、検索キーワードや状況によっては表示されない場合もあるため、あくまで目安としてご覧ください。

旅行の計画時:

「北海道 観光地 ランキング」などで検索すると、AIが複数の観光サイトの情報をもとに、代表的な観光スポット(例:旭山動物園、函館山など)をリスト形式で紹介してくれることがあります。

レシピ検索:

「ヘルシー 朝ごはん レシピ」などの検索で、複数サイトのレシピをまとめて要点表示してくれることがあります。

医療・健康系の調べ物:

「貧血 食べ物」「ビタミンC 効果」などの質問で、情報の信頼性が高い医療系サイトの内容が要約される傾向があります。

商品・サービスの専門比較調査:

「美顔器 皮膚科医 おすすめ」などの検索では、価格帯・機能・医師の推奨ポイントが要約される傾向があります。

こうした調査+意思決定が求められる場面において、ページを何枚も読むことなく、「ざっくり全体像を把握できる」点が最大の強みです。

AI Overviewsのメリットは、以下の3点に集約できます。

① 検索時間の短縮

複数ページを1枚ずつ開いて読まなくても、要点を一気に確認できるため、調査にかかる時間が大幅に短縮されます。

特に業務中にさっと調べたいときや、スマホでの調査時に便利です。

② 比較・検討が一目で可能

複数の選択肢(例:製品・サービス・場所)を並列で整理してくれるので、個別の特徴を比較しやすくなります。

たとえば「営業ツール 比較」では、料金・特徴・おすすめの業種が一目で分かるようにまとめられます。

③ 情報の要点だけが見られる

AIは“結論”や“重要ポイント”を優先的に抽出するため、長文の中から欲しい情報を探す手間がなくなります。

これは情報過多の現代において、「読む疲れ」を軽減する重要な価値です。

従来のGoogle検索では、ユーザーが検索ワードを入力し、自分でリンクをクリックしてページを読み進めていく必要がありました。

一方でAI Overviewsは、検索結果の上部で答えを完結させてしまう傾向があり、「ゼロクリック検索」が増えるともいわれています。

これは便利である一方、以下のような注意点もあります。

そのため、便利さの裏側にある「情報の取り扱い方」についても意識しておくことが求められます。

AI Overviewsに取り上げられるかどうかは、単に検索順位が高いかどうかだけでは決まりません。

Googleの生成AIが「信頼できる」「要約しやすい」と判断するかどうかが鍵になります。

このセクションでは、掲載されやすいコンテンツの特徴や、技術的に行いたい対策を具体的に紹介します。

まず、AI Overviewsに掲載されるページには以下のような特徴があります。

構造が明確で、要点が整理されている

→ 見出し(h2、h3)や箇条書きで情報が整っている

信頼性・専門性が高い

→ 著者情報、引用元、根拠のある情報がある(E-E-A-Tの観点)

一問一答に強い設計

→ FAQ形式、HowTo形式など、質問と答えがペアになっている

冗長ではなく、簡潔な表現

→ 回りくどい言い回しや長すぎる文章を避けている

GoogleのAIは、「人が読んでもわかりやすいページ」=「AIも要約しやすいページ」とみなす傾向があります。

つまり、UX(読みやすさ)と構造が整っていれば、それだけでAIにとって価値ある情報と判断される可能性が高くなるのです。

AI Overviewsに取り上げられるためには、構成だけでなく、技術的なSEOの最適化も非常に重要です。

ここでは、実務で押さえておきたい4つのポイントを整理します。

① 構造化データ(FAQ、HowTo)の実装

GoogleがAI要約のベースとして活用しやすいのが、構造化マークアップです。

とくにFAQ SchemaやHowTo Schemaは、AIによる一問一答型の要約と非常に相性が良いです。

JSON-LD形式での記述が推奨されており、FAQセクションをマークアップするだけで被引用率が上がるケースもあります。

② E‑E‑A‑Tに基づくコンテンツ設計

経験(Experience)・専門性(Expertise)・権威性(Authoritativeness)・信頼性(Trustworthiness)

GoogleのAIは、このE‑E‑A‑Tの評価基準に基づいて、「どの情報を使うか」を判断しています。

著者情報を明記したり、引用元を記載したりすることで、信頼できる情報であることをAIに伝えることができます。

③ Alt属性・動画・表などのリッチ要素対応

画像・図解・動画などが含まれていると、AIがそれを補助的な情報として取り込むことがあります。

特に最近では、動画をAI Overviewsの中に埋め込む事例も増えており、動画付き記事の戦略的活用が注目されています。

画像にはAlt属性を適切に設定し、内容を言語化しておくことで、AIによる理解の助けになります。

④ モバイル対応・読み込み速度の最適化

AI Overviewsは、特にモバイル端末のUXを重視しています。

ページの読み込み速度やレスポンシブデザインが不完全だと、AIに「表示しづらい」と判断されることも。

Core Web Vitalsを参考に、ページ速度や視覚的な安定性をチェックしておくとよいでしょう。

以下は、FAQ Schemaの記述例です(JSON-LD形式)

<script type=”application/ld+json”>

{

“@context”: “https://schema.org”,

“@type”: “FAQPage”,

“mainEntity”: [{

“@type”: “Question”,

“name”: “AI Overviewsとは何ですか?”,

“acceptedAnswer”: {

“@type”: “Answer”,

“text”: “AI Overviewsは、Google検索に組み込まれた生成AIによる要約機能です。検索結果の上部に、複数情報をまとめた要点を自動で表示します。”

}

}]

}

</script>

このようにマークアップを埋め込むことで、GoogleのAIが正確に意図を読み取りやすくなり、掲載される可能性が高まります。

AI Overviewsはユーザーにとって便利な一方で、Webサイト運営者にとっては検索流入の在り方を大きく変える存在でもあります。

このセクションでは、SEOの視点からどんな影響があるのか、そして具体的なリスクや対策について整理していきます。

AI Overviewsの導入によって最も懸念されているのが、「ゼロクリック検索(検索してもクリックされない)」の増加です。

これは、AI Overviewsが検索結果の最上部に答えを提示することで、ユーザーがリンクをクリックすることなく情報を得られてしまう現象です。

たとえば、「プロテインの種類と違い」という検索ワードに対して、AI Overviewsが図表つきで各種類の特徴を要約してしまえば、多くの人はリンクを開かなくなります。

この結果、以下のような影響が出る可能性があります。

ただし、ゼロクリックの中でも「自社ページが要約に使われる」ケースでは認知度が向上する可能性もあるため、単純なマイナス面だけではなく、「選ばれるコンテンツ設計」による機会と捉えることもできます。

AI Overviewsの導入背景には、単なるUX改善だけでなく、Googleのビジネスモデルの変化も関係しています。

これまでは検索連動型広告(リスティング広告)がGoogle収益の中心でしたが、ユーザーがAI要約だけで完結するようになると、クリックされる広告枠の価値も変わってきます。

その結果、

こうした変化により、今後の広告戦略は「AI内に表示される可能性」や「ブランドの認知型アプローチ」の比重が増していくと考えられます。

AI Overviewsは、複数のWebページを参照して要約を生成するため、情報の取り違いや、文脈の誤解釈が発生するリスクもあります。

具体的には、

これにより、ブランドの信頼性が損なわれたり、誤情報の発信源と誤解されたりする懸念があります。

対策としては、

が考えられます。

AI Overviewsからの流入をGoogle公式ツールで“直接的に”計測する手段は、現時点では存在していません。

ただし、外部のSEOツール(Semrush、Ahrefs、SE Rankingなど)を活用することで、「自社ページがAI Overviewsに引用されているか」「どのキーワードで要約されているか」といった状況を把握することは可能になっています。

一方で、実際にどれくらいのクリックがあったかといった詳細な流入データは不透明なままのため、以下のような指標を組み合わせた「間接的なモニタリング」が有効です。

Google Search Console(GSC)を活用した兆候把握

「表示回数が増えているのに、CTRが急に下がっている」

→ そのキーワードでAI Overviewsが表示され、クリックが奪われている可能性があります。

GA4でのページ別トレンド変化の分析

特定ページの自然流入が大きく減少している

→ 該当ページの内容がAIに要約され、ユーザーが直接ページに来なくなっている可能性があります。

サイト内での回遊・滞在時間に着目

回遊率や平均滞在時間の急変

→ ユーザーの検索意図に対し、ページが「深掘りして読む価値がある」と判断されているかの参考指標になります。

現時点では、AI Overviews経由のトラフィックを完全に可視化するのは難しいものの、複数ツールの指標を組み合わせることで、影響の兆候を把握することは可能です。

特に、GSCのCTR・表示回数の推移や、Ahrefs・SemrushによるAI掲載モニタリングを“定点観測”として活用することが、早期の傾向把握と対応につながります。

ここでは、AI Overviewsについて多くの方が気になっているポイントをQ&A形式でまとめました。

初めて聞いた方から、すでに使っている方まで、ぜひ参考にしてみてください。

Q1:AI Overviewsはすべての検索で表示されるの?

いいえ、AI Overviewsはすべての検索に対して表示されるわけではありません。

以下のような条件によって表示の有無が変わります。

一般的には、複雑な質問や、複数の情報を要する検索で表示される傾向があります。

Q2:自社サイトが掲載される条件は?

明確な基準は公表されていませんが、Googleのガイドラインや上位事例から見ると、以下のような特徴があるとAIに要約対象として選ばれやすくなると考えられています。

また、AI Overviewsに表示された場合でも出典元リンクが明示されるとは限らないため、流入施策としては「認知強化」と「信頼形成」が主目的になると考えた方がよいでしょう。

Q3:AI OverviewsとChatGPTの違いは?

AI OverviewsとChatGPTは、どちらも生成AIを活用していますが、使われ方や目的には大きな違いがあります。

AI Overviewsは、Google検索の一部として機能する要約型の表示枠で、検索結果の上部に表示されます。信頼性の高いWebサイトの情報をもとに、自動で要点をまとめて提示してくれるのが特徴です。ユーザーが複数ページを読まずに、素早く概要を把握できるように設計されています。

一方、ChatGPTは、ユーザーとの対話を通じて情報提供や文章生成を行う汎用的なAIアシスタントです。

過去の学習データをもとに自然な文章を生成し、質問内容に応じてWeb検索を行いながら、必要な情報を整理して回答として提示します。

要するに、AI Overviewsは「検索結果の中で使われる要約ツール」であり、ChatGPTは「個別のやりとりに応じて応答するアシスタントAI」と考えると、役割の違いがわかりやすいでしょう。

Q4:誤情報が掲載されたらどうすればいい?

AI Overviewsに誤った情報や不正確な内容が掲載された場合、Googleへ報告する手段が用意されています。

手順としては以下の通りです。

ただし、反映までには時間がかかるため、並行して自社サイトの情報を更新し、より正確でAIに取り上げられやすい形に整えることも重要です。

Q5:AI Overviewsが表示されないときの原因は?

AI Overviewsが検索結果に表示されない場合、いくつかの要因が考えられます。以下は、よくある代表的な理由です。

● 検索ワードが要約表示に適していない

AI Overviewsは、複数情報の比較や“問い”に対する解答が求められる検索で表示されやすくなっています。

一方で、「天気 東京」「現在の時刻」など、単純な事実確認や明確すぎる検索意図の場合は、AIの要約が表示されない傾向にあります。

● 使用環境が非対応または設定が適していない

AI Overviewsは基本的にすべてのユーザーに提供されている標準機能ですが、古いブラウザやGoogleアプリの未更新バージョンを使用していると表示されにくくなる場合があります。

また、Search Labsでの追加機能(例:簡易表示、ハイライトモードなど)を利用していると、通常のOverview表示と切り替わるケースもあります。

● 表示対象と判断されなかった可能性

AI Overviewsの出現は常に固定ではなく、検索内容やタイミング、ユーザーの検索履歴などをもとにGoogleが動的に判断しています。そのため、同じキーワードでも表示されたりされなかったりすることがあります。

AI Overviewsは、現在も進化を続けている機能です。今後のアップデートによって、検索体験やWebマーケティングの常識がさらに大きく変わっていく可能性があります。

このセクションでは、今後予想される機能拡張と、それに備えるための実務視点でのアクションを整理します。

Googleはすでに、AI Overviewsのさらなる拡張を計画しており、以下のような機能追加が見込まれています。

動画コンテンツの要約表示

→ すでに一部検索では、YouTubeの動画がAIによって自動要約され、ポイントだけが抽出される形式で表示されています

音声・音読対

→ スマートフォンやGoogleアシスタントとの連携で、検索結果を音声で読み上げる機能が組み込まれる可能性

ショッピング・商用情報との統合

→ 商品の比較、料金表、レビューなどがAI Overviewsに直接取り込まれ、「買う前に見る」情報の集約が進む

ユーザーの検索履歴や関心に応じたパーソナライズ

→ 同じキーワードでも、ユーザーによって要約される内容が異なる可能性も

これらの進化によって、従来のSEOや広告運用の枠組みが変わるだけでなく、UX設計や情報設計の再構築が求められる時代になっていきそうです。

AI Overviewsの浸透により、今後は「検索でクリックされるかどうか」よりも、検索で“選ばれる情報源”になれるかどうかが重要になっていきます。

そのため、次のような視点での見直しが求められます。

E-E-A-Tを意識したコンテンツ設計

→ 著者情報・専門性の強化・一次情報の発信など、信頼性を意識した構成に切り替える

FAQ・HowTo・比較表など、要約されやすい形式の導入

→ コンテンツの「構造」そのものを、AIに親和性のあるものにしておく

AI経由の流入も前提としたKPIの設計

→ “流入数”ではなく“認知・エンゲージメント・ブランド検索”など、新たな指標での評価を検討する

リスク管理の視点を持つ

→ 誤情報対策・引用のモニタリング・ガイドライン改定への迅速な対応体制を整える

これからは「AIに正しく読まれる」ことが、情報発信者にとって欠かせない戦略になります。

最後に、本記事のポイントを簡潔におさらいしておきましょう。

検索が“AIによる要約中心”へと変化していく中、情報の出し方・届け方を柔軟に進化させることが、これからのWebマーケティングに求められます。

SEO・コンテンツ・オウンドメディアから、

AIO・LLMOなどAI最適化も徹底支援!

株式会社ジオコードでは、AIO/LLMO対応を含めた対策をご提案しています。

まずはお気軽にご相談ください!